Montag 18.03.2024 – Schotterpiste

Am frühen Morgen baue ich mein Zelt ab und mache ich auf den Weg zur Buschtaxizentrale. Während ich bereits in dem halbvollen Bus nach Ziguinchor sitze, taucht Nicole auf – sie tatsächlich geschafft heute auch abzureisen. Gemeinsam fahren wir nach Zinguinchor und gehen dort als Erstes direkt in den Auchan – nach einer Stunde mit über 20 Leuten in einem Kleinbus ist der klimatisierte Supermarkt eine echte Wohltat. Nachdem ich mich von Nicole verabschiedet habe, mache ich mich ein weiteres mal auf den Weg zum Hohen Konsulat von Guinea-Bissau. Der Botschafter hatte das Ausstellungsdatum – vor einer Woche – als Einreisedatum eingetragen und ich will keinem der Grenzbeamten einen Anreiz schaffen, kleine Scheinchen von mir zu verlangen. Mit neu eingetragenen Visa-Daten laufe ich wieder zum Busbahnhof und finde dort tatsächlich einen alten Mercedes-Kastenwagen, der ganz bis nach Bissau, in die fünf Fahrtstunden entfernten Hauptstadt von Guinea-Bissau fahren soll. Beim Kassieren zieht man mir direkt ein paar tausend Franc mehr ab, als versprochen und so fülle ich die Zeit bis der Bus voll und somit abfahrtsbereit ist damit, in dem Gedränge meinen Geld hinterherzulaufen und zu diskutieren. Als ein englischsprechender Local mir zur Hilfe eilt, bekomme ich zumindest die Hälfte des Geldes zurück. Der Grenzübergang verläuft unproblematisch: Niemand will einen kleinen Extraverdienst, niemand stört sich an den handschriftlich geänderten Visadaten in meinem Pass. Direkt hinter der Grenze wird die Straße merklich schlechter. Weniger als zehn Prozent der Straßen von Guinea-Bissau sind befestigt und selbst wenn zwischen den Schlaglöchern mal Teerfragmente auftauchen, übersteigt unsere Fahrtgeschwindigkeit nie mehr als 30 km/h. Langsam ziehen grüne Cashew-Wälder, feuchte Flussdelta und meterhohe Termitenhügel an uns vorbei. Auf den ausgefahrenen Schotterpisten fährt es sich am Besten, wenn ein Reifen auf dem Rand der Straße und einer daneben fährt. Das sorgt nicht nur dafür, dass die Straßen Tag für Tag ein Stückchen breiter werden, sondern auch dafür, dass sich unser Wagen immer wieder in bedrohlich starker Schräglage befindet. Wenn jetzt noch der Schwerpunkt des Fahrzeugs bei dem Gepäck auf dem Dach liegen würde, würden wir umkippen. Warte! Was? Irgendwie schaffen es dann doch noch unfallfrei bis nach Bissau. Man kann sich vorstellen wie gut meine Laune nach fünf Stunden mit eingeklemmten Beinen auf Schotterpisten ist. Obendrauf kommt, dass unser Bus nicht ins Zentrum von Bissau fährt, sondern bereits sechs Kilometer außerhalb des Stadtkerns seinen Motor abstellt. Der englischsprachige Local, der mit in Zinguinchor geholfen hatte, überzeugt mich mit ihm in ein Taxi zu steigen – für 500 Franc würde man mich zu meiner Unterkunft fahren. Das Taxi setzt mich knappe 500m weiter vor einem Fünf-Sterne-Hotel ab. Dafür, dass ich mir die Unterkunft, in der ich schlafe, selber aussuchen möchte, hat man kein Verständnis – „Hotel ist Hotel“ – und jetzt her mit den 500 Franc. Nie wieder! Nie wieder steige ich in Afrika in ein Taxi! Mal sehen wie lange dieser Vorsatz dieses Mal hält. Letztendlich mache ich mich zu Fuß auf den Weg zu meiner Wunschunterkunft. Außerhalb des Stadtkerns sind die Straßen und Bürgersteige wahnsinnig voll. Es ist bunt, überall stehen Straßenstände und es tobt Leben. In meinen Vorstellungen war Bissau ein kleines fast ausgestorbenes Städtchen, doch das scheint eine Fehlannahme gewesen zu sein. Im einzigen preiswerten Hostel der Stadt angekommen, baue ich in der Dämmerung mein Zelt im Innenhof auf, denn selbst der hier zur Ausnahme mal vorhandene Schlafsaal überschreitet mein Budget. Mit weniger als 50.000 Touristen im Jahr zählt Guinea-Bissau zu den am wenigsten besuchten Ländern weltweit – und entsprechend viel lässt man die wenigen Touristen bezahlen, damit sich das Ganze dennoch rentiert. Heilsfroh darüber, dass ich morgen einen Extra-Tag zum Ankommen eingeplant habe, gönne ich mir eine Dusche – die ist leider sogar warm – und falle dann in mein Bett.

Dienstag 19.03.2024 – Einmal durchatmen!

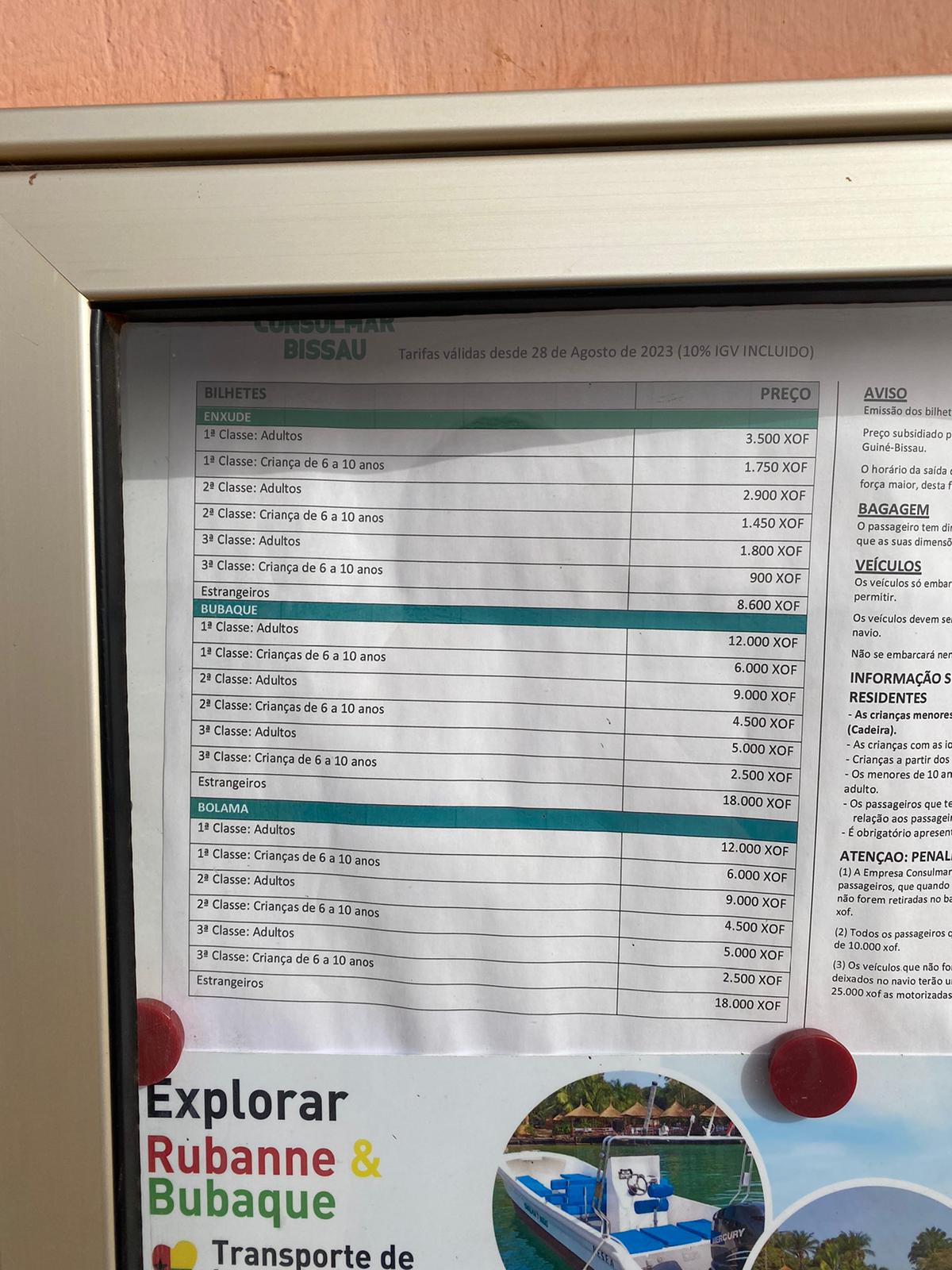

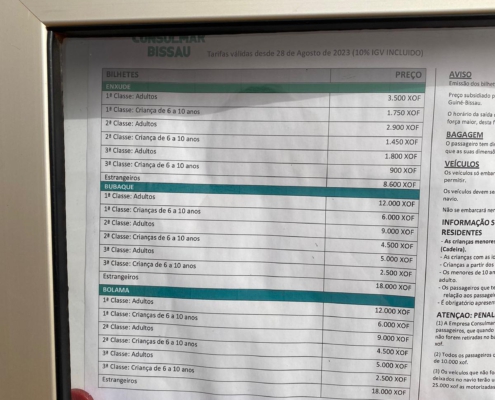

Direkt nach dem Frühstück mache ich mich auf den Weg zu Orange und organisiere mir eine passende SIM-Karte – das WLAN des Hostels reicht nämlich nicht einmal aus, um etwas zu googeln. Mit neuer SIM-Karte suche ich dann den Hafen der Hauptstadt auf und suche dort nach Informationen zu Fähren. Vor der Küste Guinea-Bissaus liegt im Atlantik das Bijagos-Archipel und zwei der 88 dazugehörenden Inseln, Bolama und Bubaque, würde ich in meiner Zeit hier gerne besuchen. Der Fahrplan für die Woche steht zu meinen Gunsten: Am Mittwoch würde eine Fähre nach Bolama, am Donnerstag Eine zurück nach Bissau, am Freitag dann Eine nach Bubaque und am Sonntag von dort wieder Eine nach Bissau fahren. Doch wie so oft gibt es einen Haken – in diesem Fall die neben dem Fahrplan hängende Preisliste. Während die Preise für Einheimische in drei Preisklassen – je nach Sitzposition – gestaffelt sind, gibt es für „Ausländer“ – festgemacht wird das an der Hautfarbe – nur einen einzigen Preis und der ist gleich doppelt so teuer wie ein 1. Klasse Ticket für einen Local. Ob man das Rassismus nennen kann? Schwer zu beurteilen. Aber wenn ich diese Liste 1:1 übersetzen und in Deutschland aufhängen würde, würde man mir ohne Zweifel Ausländerfeindlichkeit vorwerfen. Rassismus hin oder her: Beide Inseln zu besuchen kann ich mir bei 15€ und 30€ pro Fahrt nicht leisten – ich würde mich also nur mit der näher am Festland gelegenen „Ihla de Bolama“ zufrieden geben müssen. Den restlichen Tag verbringe ich im Hostel. Denn obwohl – oder gerade weil – Guinea-Bissau so wenig besucht ist, treffe ich hier auf recht viele andere Reisende. Drei Motorradfahrer, die ebenfalls auf dem Weg nach Südafrika sind, haben ihre Zelte neben mir im Innenhof stehen. Acht Tage hätten sie bereits hier verbracht, in der Hoffnung irgendwie an ein Visum für Nigeria zu kommen. Doch trotz Beantragung einer Residentschaft und einem Vortrag über ihre Reise in der Klasse der Tochter des Botschafters, waren sie ohne Erfolg geblieben und würden nun morgen weiterziehen. Es tut gut sich auszutauschen und neuste Informationen zu erfahren – das Visum für Ghana soll man seit ein paar Wochen zum Beispiel nicht mehr in der Elfenbeinküste bekommen können. Und gleichzeitig versuche ich irgendwie mich von den ganzen problemorientierten Jungs nicht verrückt manchen zu lassen. Wenn das Visum von heute auf morgen nicht mehr ausgestellt wird, kann es genauso gut nächste Woche wieder ausgestellt werden – planen kann man hier eh vergessen.

Mittwoch 20.03.2024 – Lost Place

Noch im Dunkeln packe ich meine Sachen und mache mich auf den Weg zum Fähranleger. Die Dame am Ticketschalter fragt mich doch tatsächlich ob ich Einheimischer oder Ausländer bin. Man sollte meinen das meine Hautfarbe, Kleidung und ein großer Trekkingrucksack, das recht klar zeigen. Für das Ticket fragt die Dame auch nach meinem Pass: Shit, wo ist mein Pass? Ich speise sie mit einer Kopie ab, gehe auf die Fähre – wenn ich die heute nicht nehme, fährt die restliche Woche keine andere mehr – und beginne dann alle meine Taschen zu durchsuchen. Nichts, kein Pass! Während das Schiff langsam ablegt schreibe ich in heller Aufregung das Hostel an „Liegt mein Pass noch bei euch?“ „Nee, den hast du zurückbekommen“ „Mist!“ „Ahh, mist, den muss ich im SIM-Karten-Shop vergessen haben …“ Nach einer Stunde Fahrt kommt die Fähre am Anleger in Enxude an. Der „Anleger“ ist dabei ein kleiner gepflasterter Platz mit ein paar Wellblechbuden – mitten im Nirgendwo. Innerhalb von zwei Minuten ruft erst Orange – die Nummer hatte ich gestern ein paar Mal weggedrückt – und dann der Manager des Hostels an: Mein Pass sei in Sicherheit, er habe ihn bei Orange abgeholt. Puhh, nochmal Glück gehabt! Von dem Fähranleger führt eine staubige „Dirt Road“ in den Busch. LKWs, die auf dem offenen Verdeck ein paar Holzbretter als Sitzbänke liegen haben, sind die einzige Transportmöglichkeit. Zwei Stunden lang fahre ich die Nationalstraße – in Deutschland würde man von einem Feldweg sprechen – entlang in Richtung Bolama. Meinen inzwischen mit einer dicken Schicht aus rotbräunlichem Staub bedeckten Körper, kommentiert eine Mitfahrerin mit „Branco está sujo“. Branco – wortwörtlich übersetzt mit „Bleichgesicht“ – ist dabei das portugiesische Äquivalent zum „Toubab“ und „sujo“ bedeutet „schmutzig“. Klar, auf meiner hellen Haut fällt der Schmutz wesentlich mehr auf, als bei meinen Mitfahrern. Immer wieder hält der LKW, starten lässt der sich danach nur wenn er gleichzeitig angeschoben wird. Sobald der Motor dann wieder läuft, laufen die anschiebenden Männer los, um noch hinten auf das rollende Fahrzeug drauf zu springen – abenteuerlich. Am Fahrtziel angekommen ist Bolama – die ehemalige Verwaltungshauptstadt der portugiesischen Kolonie – schon zu sehen. Nur noch eine 15-minütige Pirogenfahrt trennt mich von meinem Ziel. Durchs knietiefe Wasser geht es in das Holzboot. Unter lauten qualvollen Schreien werden dann noch ein paar Schweine deren Füße man zusammengebunden hat durch das Wasser ins Boot gehievt, dann geht es los. Damit das Boot während der Fahrt nicht absäuft, muss konstant mit einem Eimer Wasser rausgeschippt werden – immerhin ist es nicht weit. In Bolama angekommen lasse ich mich von dem postkolonialen – zugleich postapokalyptischen – Flair verzaubern. Ein zerfallener Lostplaces reiht sich an den Nächsten. Ein altes Kino, ein Krankenhaus, eine Bank, der Gouverneurspalast, alte Plätze und Parks und im Zentrum ein mit imposanten Säulen geziertes Rathaus. Die Dächer der meisten Gebäude sind eingestürzt, einige haben auch im Boden schon Löcher. Ganze Bäume wachsen aus dem Mauerwerk hinaus, jedes Mal wenn ich einen Raum betrete kommt mir eine Armee von Fledermäusen entgegen. Es ist schwer zu sagen, ob ein Gebäude bewohnt oder verlasen ist – die Menschen hier Leben in den kolonialen Ruinen. Am Nachmittag mache ich mich durch sich ewig ersteckende Cashew-Wälder auf den Weg zu einem Strand außerhalb der Stadt. Eine kleine Hotelruine ziert, den weißen Sandstrand. Als ich mich am Abend langsam auf die Suche nach einem Platz für die Nacht mache, treffe ich auf Antonio. Der Englischlehrer versucht erst mir einen sicheren Zeltplatz neben der Polizeistation zu organisieren, als das nicht klappt lädt er mich zu sich nach Hause ein. In dem vielleicht dreieinhalb mal fünf Meter großen fensterlosen Raum, der nur von einer kleinen Kerze beleuchtet wird, räumt Antonio genug Platz frei, um mein Moskitonetz dort aufbauen kann. Den gesamten Abend sitzen wir gemeinsam in dem einstigen Park vor den Rathaus. Unzählige Flughunde – die isst man hier auch – bevölkern die Bäume und verstärken die mystische Atmosphäre. Antonio spricht positiv über die portugiesichen Besatzer: Zu kolonialen Zeiten sei die Stadt wunderschön gewesen. Nun verfallen die prächtigen Gebäude, von den guten Straßen sind nur noch Kantsteine übrig, Bolama sei ein Schandfleck geworden. Verantwortlich dafür macht er die Korruption. Die Führungsebene habe kein Interesse an Infrastruktur, lieber schiebe man sich das Geld selbst in die Tasche.

Donnerstag 21.03.2024 – Die letzte Fähre

Die Nacht ist extrem heiß, ich bekomme wenig Schlaf, dennoch klingelt um halb sechs mein Wecker: Kurz in dem dunklen Raum orientieren, dann meine Sachen zusammenpacken und mich von Antoni verabschieden. Im Hafen der kleinen Stadt, wartet bereits eine Piroge. Mit Beginn der Dämmerung legen wir ab und kreuzen auf die andere Uferseite. Dort wiederum warten dann die bereits von gestern bekannten Lastwagen und es geht in Richtung Enxude. Nachdem ich zwei Stunden auf der Ladefläche durchgeschüttelt worden bin, stehe ich am dortigen Anleger und frage mich, warum ich so früh ausstehen musste. Es ist kurz nach neun – die Fähre soll erst um 11.00 Uhr abfahren. Überraschend pünktlich taucht das Schiff auf. Ich stelle mich in die Schlange vor den Ticketschalter und warte. Vorwärts geht es nicht – Afrikaner halten nicht viel vom Anstellen, sondern eher was vom drängeln. Als die Fähre zum zweiten Mal hupt und dann einen Satz nach hinten macht, setzten meine Reflexe ein ohne Ticket springe ich auf das Schiff – das Nächste kommt schließlich erst irgendwann nächste Woche. Glücklicherweise verkauft man auch an Board noch Tickets und so komme ich ohne weitere Komplikationen eine Stunde später in Bissau an und mache mich auf den Weg ist Hostel. Dort beginne ich mir Eier zu kochen und checke gleichzeitig ein. Das Multitasking funktioniert nicht so super – eine Pfanne geht plötzlich in Flammen auf und hüllt meinen Kochtopf in eine dicke Rußschicht ein – also doch Eins nach dem Anderen. Ganz oben auf der Prioritäten-Liste steht mein Pass, den kann ich mir persönlich beim Manager des Hostels abholen. Die Motorradgruppe ist inzwischen weiter nach Conakry gefahren, stattdessen treffe ich im Hostel auf einen weiteren Backpacker. Der Portugiese erzählt mir voller Stolz und Überheblichkeit von seinem „Influencer-Life“. Gerade käme er von Bubaque – der Insel, zu der die Fähren mir zu teuer waren – und habe dort ein bisschen „Business“ gemacht. Das Hotel habe ihm sogar den Rückflug mit einem Kleinflugzeug bezahlt. Irgendwann kommt er auch zu den für mich relevanten Informationen: Hin sei er mit einer Holzpiroge gefahren, die habe nur 3500 (5,34€) Franc gekostet. Wo und wann genau die beschriebene Piroge fährt will er mir nicht verraten, doch ich beschließe mich morgen selbst auf die Suche zu machen – wenn das was er erzählt stimmt, wäre das großartig.

Freitag 22.03.2024 – Eine Seefahrt die ist lustig

Nach dem Frühstück mache ich mich auf den Weg in den Hafen, um mehr über die Pirogen nach Bubaque herauszufinden. Im Hafen schickt man mich von A nach B „Da musst die da hingehen“ „Nee, hier fahren die nicht, die fahren da drüben“ „Bubaque, da fährt nur die Fähre hin“. Ich bin gerade kurz davor aufzugeben, da finde ich das richtige Holzboot „Ja, wir fahren nach Bubaque. Um 11 Uhr ist Abfahrt.“ Zügig laufe ich zum Hostel zurück, baue mein Zelt ab, schnappe mir meinen Rucksack und stehe mit deutscher Pünktlichkeit – fünf Minuten vor Abfahrtszeit – auf dem überfüllten Betonponton. Anstatt um 11.00 Uhr abzufahren, beginnt man zur genannten Abfahrtszeit aber erstmal damit den Kahn zu beladen: Hühner, Ziegen, Sofas, Matratzen, Fässer, unzählige Taschen – alles wird scheinbar ohne System in Boot geschmissen. Wie am Ende jeder seine Sachen wiederfindet, bleibt mir ein Rätsel. Als gegen 12.30 Uhr die meisten Menschen, die mit wollen, im Boot sitzen und das Boot bereits mehr an ein überladenes Flüchtlingsboot, als an eine Fähre erinnert, starten wir einen ersten Ablegeversuch. Keine fünf Minuten sind die leinen los, schon drehen wir wieder um: Man(n) hat einen Hühnerstall vergessen. Als das Konstrukt aus Speerholz, Maschendraht und Pappe dann inklusive aller Hühner an Bord ist, kann unsere Fahrt in Richtung Bubaque endlich losgehen. Auf dem Boot lerne ich Hubert kennen. Der deutsche Rentner lebt auf Bubaque, versucht ein bisschen den Tourismus auf der Insel anzukurbeln und lädt mich kurzerhand dazu ein mein Zelt die nächsten Nächte in seinem Garten aufzuschlagen. Vier Stunden geht die Fahrt über den offenen Atlantik. Zwischen den Planken läuft die ganze Zeit Wasser ins Boot – das soll allerdings so, versichert man mir. Inzwischen tauchen die Ersten der 88 zum Bijagos-Archipel gehörenden Insel am Horizont auf. Stundenlang fahren wir entlang weißer Traumstrände und unbewohnter mit Dschungel bewachsener Inseln. Nur ein Bruchteil der Inseln ist erschlossen und selbst auf Bubaque, der touristischsten Insel, seien in der Hauptsaison nie mehr als 50 Touristen gleichzeitig, erzählt mir Hubert. Auch auf meinen Bolama-Aufenthalt kommen wir zu sprechen. Hubert versucht seit über zwei Jahren, die am Strand gelegene Hotelruine, die ich vorgestern besucht hatte zu kaufen. 100.000 Euro kostet das einen Hektar große Grundstück mit Privatstrand. Probleme machen nur die Behörden, die ihre Aufgaben nicht kennen und den Kaufprozess so ewig in die Länge ziehen, beklagt sich der Rentner. Nach fünfeinhalb Stunden erreichen wir Bubaque, wo bereits ein Motortaxi (in andern Ländern spricht man von Tuk-Tuks) auf uns wartet. Auf der Veranda von Huberts beschaulichen Eigenheim, baue ich mein Zelt auf. Gerade einmal 75€ Miete zahlt er für ein großes Zimmer mit hübschen großflächigem Garten und Meerblick – da kann ich verstehen, warum jemand seinen Lebensabend hier verbringen möchte. Am Abend besuchen wir eine schräg gegenüber von seinem Haus liegende Hochpreissegment-Lodge, mit deren Besitzerin Hubert befreundet ist. Für 150€ die Nacht, können hier ein Bett mit Pool auf der einen und Strand auf der anderen Seite. Die Betonung liegt auf „könnten“, denn wie in allen Unterkünften auf der Insel ist – wenn überhaupt – ein Bruchteil der Zimmer belegt. In der Cajou-Logde zumindest gibt es am heutigen Abend keine Gäste. In einem kleinen Restaurant gehen wir später noch Essen, bevor es ins Bett geht.

Samstag 23.03.2024 – Empty Paradise

Nach dem Aufstehen mache ich mich auf den Weg zum Strand und gehe erstmal eine Runde schwimmen. Danach sitze ich mit Hubert auf der Terrasse. Versorgt mit Mango und Papaya frisch vom Baum unterhalten wir uns über die Probleme und Möglichkeiten, die Guinea Bissau und speziell diese Insel, bietet. In meinem Kopf brodelt es. Es scheint tausende offene Projekte hier zu geben, so viele Dinge in die man sich investieren kann, während man derweil für Lebensunterhaltskosten von knappen 500€ im Paradies lebt. Schade eigentlich, dass ich schon am Sonntag zurück muss. Am Nachmittag gehen wir wieder rüber in die Lodge. Gäste sind auch heute nicht da, dafür finden hier gerade Baumfällarbeiten statt. Eine ganze Million CFA (1.525,56€) musste Mimi, die Lodge-Besitzerin, für die Fällarbeiten hinblättern. Die anderen zwei Firmen, die derartige Dienste anbieten, machen gerade Ramadan, es gibt also keine Konkurrenz. Dafür ist nun eine Fachfirma seit zwei Tagen damit beschäftigt, den Fromager-Baum mit knappen zwei Metern Durchmesser zu fällen. Sechs Arbeiter hat die Firma vor Ort, einer davon arbeitet und fünf gucken zu – außer es ist gerade mal wieder Pause, dann arbeitet auch der Eine nicht. In Deutschland wäre eine solche Fällaktion nicht nur billiger, sondern vermutlich auch – mit einer oder zwei Personen – innerhalb eines halben Tages abgeschlossen. Für die afrikanische Fachfirma kommt seit heute morgen allerdings erschwerend hinzu, dass die Motorsäge im Baum feststeckt. Eine zweite Motorsäge hat man nicht, auch kein zweites Schwert, was man an die Säge bauen könnte – es muss also ausschließlich mit Hammer und Keilen gearbeitet werden. Dies ist nur eins von vielen Beispielen, dass zeigt das jeder Deutsche, der ein kleines bisschen Arbeitsmoral und Organisationsgeschick mitbringt, hier auf konkurrenzlose Märkte stoßen würde. Fachwissen braucht es gar nicht – da würden schon ein YouTube-Tutorials reichen. Zumindest belustigten die Arbeiten während ich in dem kühlen Hotelpool meine Bahnen ziehe. Ein weiteres Beispiel: Am gestrigen Abend hatte in der Lodge eine Lichterkette einen Wackelkontakt. Ein Blick auf den angeschmorten Stecker sagte mir direkt: Stecker austauschen, dann geht die wieder. Der herbeigerufene Elektriker versuchte sich stattdessen eine Stunde erfolglos daran den Stecker in eine Position zu Wackeln, wo die Kette leuchtet. Einen neunen Stecker hätte er auch nicht da gehabt – für so spezifische Ersatzteile müsse man erstmal nach Bissau fahren. Allein in den nicht mal 48 Stunden die ich auf der Insel verbracht hatte, hatten wir hunderte unbesetzte „Geschäftsfelder“ gefunden, in denen man sich hier eine goldene Nase verdienen könnte. Doch, die Afrikaner kopieren lieber ein Business was es schon hundertmal gibt, als sich was neues auszudenken. Man strebe gar nicht danach sich weiter zu entwickeln, die Einzigen die danach streben seien die aus Europa geschickten NGOs, so Huberts Einschätzung. Am Abend finden wir direkt vor Huberts Haustür einen neunen Straßenstand, an dem wir zu Abend essen: Fisch, Reis und eine kühle Flasche Bier.

Sonntag 24.03.2024 – Auf festem Boden

Um sechs klinget der Wecker. Ich war gestern Abend noch einmal zum Anleger gelaufen und hatte mich über die Abfahrtszeit erkundigt – sieben Uhr. Hubert scherzt noch „Abgesehen vom Kapitän wird da noch niemand sein. Ich komm um neun nochmal runter und sag richtig Tschüss“, als ich mich von ihm verabschiede, doch an dem Anleger herrscht bereits reges Treiben. Pünktlich um sieben Uhr wird mit dem Einladen begonnen und keine 40 Minuten später legt das Boot bereits vom dem kleinen Betonponton ab. Die Rückfahrt ist angenehmer als die Hinfahrt: Nicht nur habe ich das Gefühl, dass wir schneller vorankommen, auch ist das Boot nur etwa halb so voll. Die meisten Locals legen sich auf den Holzbalken schlafen, also suche auch ich mir einen schönen Platz – einen Sack voller Rettungswesten, weicher geht’s nicht. Auf die Rettungswesten wird hier in Afrika immer großen Wert gelegt, schließlich können nur die Wenigsten schwimmen. Ob die alten Rettungswesten, die Auftriebskörper fehlen teilweise und zubinden tut sie auch niemand, im Falle des Falles ihren Dienst tuen würden, wage ich aber zu bezweifeln – auf mich wirkt das Sammelsurium eher wie die Resterampe von in Europa aussortierten Westen. Die ganze Fahrt döse ich auf dem Sack vor mich hin, lasse die in Eindrücke und Ideen der letzten Tage in meinem Kopf nachreifen und gucke zu, wie der blaue Punkt auf meiner Karte sich immer weiter Bissau nähert. Kurz bevor wir nach weniger als vier Stunden den Hafen erreichen, kommt dann die Ticketkontrolle: Mein Ticket sei für das zweite Boot das gleichzeitig mit unserem in Bubaque abgelegt habe, ich müsste ein neues kaufen, dann auf das andere Boot warten und mir mein Geld zurückerstatten lassen. Wiederwillig zahle ich – wenn nicht sowohl die Tickets als auch die Boote fast exakt gleich aussehen würden, würde es das einfacher machen. Im Hafen warte ich eine knappe Stunde, doch das andere Boot kommt und kommt nicht. Ich laufe also erst einmal zum Hostel, stelle meine Sachen ab, frühstücke und mache mich dann erneut und diesmal erfolgreich auf die Jagd nach meinem Geld. Im Hostel treffe ich auf den Italiener, den ich gemeinsam mit Hans in Nouadhibou vor der ersten Fahrt auf dem Iron Ore Train kennengelernt hatte. Dazu sind wir im Hostel inzwischen drei Deutsche, ein Fahrradreisender auf dem Weg nach Südafrika und eine weitere Rucksacktouristin mit dem Ziel Elfenbeinküste. Die Frage „Ist es schon Zeit für ein Bier?“ ist also quasi vorprogrammiert. Kurz nach vier gibt es also das erste Bier, am Abend lassen wir uns dann noch in einer kleinen Straßenbar nieder und bestellen dort so viele Runden der kleinen portugiesischen 0,25L Bierflaschen, dass irgendwann das Bier alle ist.