Montag 12. Januar 2026

Vierzehn Stunden hatte ich geschlafen – oder es besser gesagt es versucht. Die Nacht über war ich immer wieder aufgewacht, es war fürchterlich heiß gewesen und meine Kopfschmerzen hatten nicht nachlassen wollen. Pünktlich um neun fängt die im Gemeinschaftsraum stehende Stereo-Anlage an zu blinken – der Strom ist da! Eine Stunde später beginne ich mit dem Unterrichten. Zwar fühlte ich mich nicht wesentlich besser als gestern Nachmittag, dennoch hatte ich die Nachhilfestunden nicht absagen wollen. Die ersten beiden Stunden laufen gut, doch nach der dritten bin ich merklich am Ende: Mein Kopf pocht, die Temperatur meiner Stirn lässt auf Fieber schließen. Ich schlafe erstmal eine Stunde, bevor ich mich aufraffen kann in den Ort zu laufen, um mich dort mit Wasser und Obst – zum Kochen fehlte mir die Kraft – einzudecken. Den restlichen Tag über liege ich erschöpft und zu nichts anderem fähig in der Hängematte und ruhe mich aus. Mein Kopf läuft währenddessen Amok: Was, wenn ich nicht einfach nur ein wenig krank war, sondern mich mit einer gefährlichen Tropenkrankheit infiziert hatte? Der Darién Gap ist immerhin Hochrisikogebiet für das Dengue-Fieber. Die medizinische Versorgung in Capurganá war katastrophal, das nächste Krankenhaus mindestens drei Stunden Bootsfahrt entfernt. Am Abend fragt Anabela mich, ob ich Lust hätte eine Runde spazieren zu gehen. Ein wenig Bewegung und frische Luft schaden bestimmt nicht und so erhebe ich mich aus meiner Hängematte und wir laufen langsameren Schrittes durch den Ort und weiter die Küste entlang bis zum Playa Verde, einem kleinen idyllischen Strand etwas außerhalb von Capurganá.

Dienstag 13. Januar 2026

Als ich am Morgen aufwache, fühle ich mich schon deutlich besser. Gut genug, um an meinem Blog zu schreiben – dazu hatte mir die vergangenen Tage die Kraft gefehlt. Nachdem der Post fertig getippt ist, kommt zum ersten Mal, seit ich in Capurganá angekommen war, dann auch die Sonne heraus – zumindest ein klein wenig! Motiviert schnall ich mir meine Sandalen an die Füße und spaziere den an der Küste entlangführenden Weg, den wir gestern Abend zum Playa Verde gegangen waren, entlang. Diesmal ende ich jedoch nicht an dem Strand, sondern folge einem schmalen Trampelpfad weiter am Wasser entlang. Hohe Kokospalmen ragen aus dem dichten grünen Dschungel, schäumende Wellen preschen auf die Felsen am Ufer. Am Ende des unwegsamen Trails befinden sich einige natürliche Felspools mit Blick auf das Meer – ein beliebter Instagram-Spot. Je weiter der Tag voranschreitet, desto stärker werden auch wieder meine Kopfschmerzen und so verbringe ich einen großen Teil des Nachmittags wieder in der Hängematte liegend, vegetiere in der feucht-tropischen Hitze vor mich hin, trinke literweise Wasser und ernähre mich größtenteils von Bananen.

Mittwoch 14. Januar 2026

Mein letzter voller Tag in Capurganá brach an – wenn ich La Miel, eine der Hauptattraktionen des Ortes, noch besuchen wollte, dann heute! Bei La Miel handelt es sich um einen abgelegenen, malerischen Strand, der für sein kristallklares türkisfarbenes Wasser und strahlend weißen Sand bekannt ist. Zwei Stunden Wanderung von Capurganá entfernt liegt der Strand dabei genau genommen schon in Panama, doch an der Grenze kontrolliert niemand. Ich hatte mir extra einen Wecker gestellt, um möglichst noch vor der drückenden Mittagshitze zurück zu sein. Der vier Kilometer lange Trail führt quer durch den Dschungel und hat deutlich unter dem vielen Regen der letzten Wochen gelitten. Bereits nach wenigen Metern sind meine gesamten Beine in braunen Schlamm getüncht – ich rutsche mehr, als dass ich gehe. Verschwitzt erreiche ich nach anderthalb Stunden den kleinen Ort Sapzurro und werde dort von einem auf seiner Terrasse sitzenden britischen Auswanderer zum Zweit-Frühstück eingeladen. Von Sapzurro aus geht es noch über einen weiteren Hügel, diesmal mit einer steilen Treppe ausgestattet, dann stehe ich in La Miel. Und was soll ich sagen? Nach all den vom Paradies sprechenden Berichten enttäuscht der Strand meine Erwartungen ziemlich. Das Wetter tut sein Übriges: Ein trüb-grauer wolkenverhangener Himmel, der aussieht, als ob es jede Minute losschütten dürfte. Nach kurzem Aufenthalt mache ich mich so schon auf den Rückweg, um genau jenem Regen zu entfliehen. Während ich den matschigen Weg zurückschlittere, spüre ich ein Kratzen in meinem Hals und auch mein Kopf meldet sich wieder zu Wort. Erschöpft komme ich im Hostel an und schalte mich dort erstmal dem Männerkreis hinzu, der zuhause nach der Weihnachtspause nun wieder losging. Im Laufe des Nachmittags werden die Beschwerden in meinem Hals dann immer stärker – bis schließlich jedes Schlucken schmerzhaft ist, ich durchgehend am Husten bin und meine Stimme komplett verstummt. Vielleicht war ich doch noch nicht wieder fit genug für eine acht Kilometer Wanderung gewesen?! Den restlichen Tag schone ich mich.

Donnerstag 15. Januar 2026

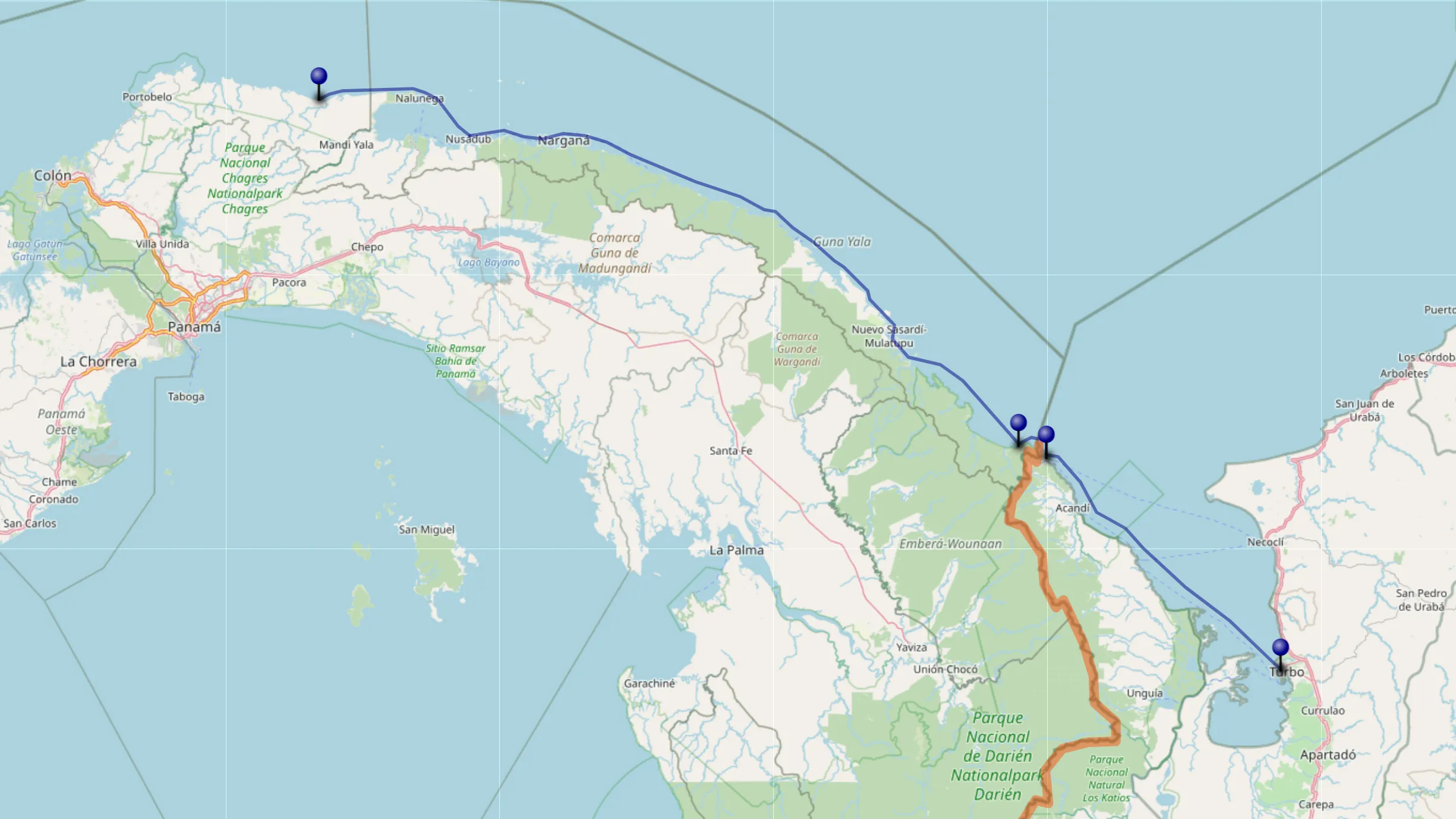

Vier Uhr. Ich bin wach. Noch ist Strom da. Ich drehe eine kurze Runde zur Toilette und probiere ein paar Worte zu sprechen. Klappt, Ich habe Stimme – zumindest ein wenig! Den ganzen gestrigen Abend hatte ich wach gelegen und überlegt, wie ich – ohne meine Stimme – meine Nachhilfestunden handhabe. Die erste, die gleich, nachdem der Strom wieder käme, gestartet hätte, hatte ich schließlich abgesagt und die Entscheidung über die weiteren drei Stunden auf heute vertagt. Doch nun war ich guter Zuversicht! Meine Stimme ist zwar noch etwas kratzig, doch das soll nicht das Problem sein, als ich um zehn meinen Laptop hochfahre. Der Strom war auch pünktlich wiedergekommen, nur das WLAN lässt mich im Stich – was nicht alles schiefgehen kann! Hastig renne ich durch den Regen zu einer benachbarten Lodge und bettle dort um Internet. Die ersten zwei Stunden gebe ich also von dort, bis zur dritten gibt es auch in meinem Hostel dann wieder Verbindung. Nachdem die Einheiten abgehakt sind, schnappe ich mir meinen bereits gestern gepackten Rucksack und laufe zum Hafen von Capurganá. Dort wartet man schon auf mich: „Hattest du nicht gesagt, du kommst um acht?“ „Ja, sorry, aber ich musste heute Vormittag noch arbeiten!“ Doch ich habe Glück – ein weiteres Boot nach Puerto Obaldía ist gerade im Begriff abzufahren. Ich lasse mich schnell noch aus Kolumbien ausstempeln, dann geht es in dem kleinen blauen Plastikkahn in Richtung Panama. Eine Dreiviertelstunde fährt man nach Puerto Obaldía, der ersten richtigen Siedlung hinter der panamaischen Grenze. Nach der Ankunft durchsucht ein Militärkommando lustlos mein Gepäck und schickt mich dann zur Immigration, wo ich meinen Einreisestempel erhalte – Ich bin in Panama! Einen kurzen Moment lang halte ich inne und mache mir klar, welch großes Privileg es war, hier einfach so einreisen zu können: Alles, was mich von den tausenden Menschen unterschied, die unter Todesgefahr durch den Darien-Dschungel irrten, hohe Summen an Schleuser bezahlten und nur davon träumen konnten Panama zu erreichen, war ein kleines rotes Büchlein mit einem goldenen Bundesadler darauf – mein Reisepass! Kaum habe ich das Immigration-Büro verlassen, treffe ich an einem kleinen Restaurant auf Locals, die mir versprechen für morgen ein Boot nach Miramar, einen der ersten an der Küste gelegenen Orte mit Straßenanbindung, denn Puerto Obaldía liegt noch mitten im Darien Gap und besitzt keine Straßenanbindung an das restliche Land. Nachdem alles Wesentliche für die Überfahrt geklärt ist, schlage ich mein Zelt auf einem Stück Gras am Wasser auf und vertreibe mir die restliche Zeit des Tages irgendwie in dem winzigen Dorf.

Freitag 16. Januar 2026

Acht Uhr Abfahrt – so hatten wir es gestern abgemacht. Wie verabredet stehe ich zwei Stunden vorher auf dem Dorfplatz und halte mich dort bereit. Wofür genau, weiß ich nicht so wirklich, denn vor acht passiert gar nichts. Wie sich herausstellt, handelt es sich bei dem Mann, mit dem ich gestern verhandelt hatte, gar nicht um den Skipper, sondern lediglich um einen Fixer – der Skipper und das Boot seien noch gar nicht im Ort. Ungeduldig warte ich auf Neuigkeiten. Mein Schicksal teile ich mir mit einem jungen Kolumbianer, der ebenfalls auf dem Weg durch den Darien Gap ist. Es ist halb zehn, als sich endlich etwas bewegen zu scheint. Wir schultern unsere Rucksäcke und laufen zu dem neben der Militärbasis gelegenen Steg. Hier wird unser Gepäck durchsucht und wir treffen auf einen älteren Russen, der ebenfalls auf das Boot wartet. Das Boot sei auf dem Weg und müsste jeden Moment kommen, verspricht uns der Fixer und verschwindet dann wieder im Dorf – doch das Boot kommt nicht! Stunde um Stunde warten wir in der heißen Mittagssonne. Jedes Mal, wenn das Geräusch eines Zweitakters in der Ferne auftaucht, hoffe ich, dass nun endlich unser Boot kommt, aber auch gegen Mittag fehlt jede Spur des Bootes. Inzwischen herrscht Unsicherheit darüber, ob wir heute überhaupt noch abfahren würden – immerhin lagen noch sechs Stunden Fahrt vor uns. Gegen zwölf kommt dann die Nachricht: Das Boot sei in fünf Minuten da! Aus fünf Minuten werden zwanzig, dann taucht das Boot tatsächlich am Horizont auf. Ohne weitere Zeit zu verlieren, hieven wir unser Gepäck in das Speedboot und machen uns auf den Weg. Von zwei 300 PS Motoren angetrieben fliegen wir förmlich über die Wellen und klatschen hinter jedem Wellenberg hart aufs Wasser. Die Sonne grillt mich ohne Gnade. Immerhin die Aussicht kann sich sehen lassen: Wir fahren mitten durchs Paradies! Türkisblaues Wasser, unzählige kleine Inseln mit weißen Sandstränden und Kokospalmen. Hin und wieder kleine Siedlungen der Guna Yala, einer indigenen Bevölkerungsgruppe, die hier auf dem San Blas Archipel heimisch ist. Immer neue Inseln tauchen auf, eine traumhafter als die andere. Oh, wie schön ist Panama! Punktgenau zum Sonnenuntergang erreichen wir nach sechs Stunden Fahrt den kleinen Miramar, eine der ersten Ortschaften an der Küste mit Straßenanbindung. Zurück in der Zivilisation! Auf den kleinen Dorfplatz finde ich ein Restaurant, in dem ich mir eine große Portion Kochbananen mit Hähnchen bestelle, und schlage anschließend mein Zelt am Strand auf.

Samstag 17. Januar 2026

Unmittelbar nach dem Aufstehen positioniere ich mich an der Straße und warte darauf, dass die ersten Autos des Tages den Ort verlassen. Ich brauchte dringend Zivilisation, einen Ort, wo ich ankommen, meinen Körper etwas Ruhe gönnen und mich sortieren könnte, bevor ich in das Kapitel Bootssuche startete. Nach zwanzig Minuten sammelt mich der Fahrer eines SUVs ein, der auf dem Weg nach Colon ist. Anderthalb Stunden fahren wir auf einer schmalen Straße die Küste entlang, bis wir die Stadt am nördlichen Ende des Panamakanals erreichen. Von dort fahre ich, nachdem das Trampen nicht wirklich funktioniert, mit einem Bus nach Panama City. Bereits aus der Ferne ist die von gläsernen Wolkenkratzern dominierte Skyline der Metropole sichtbar. Gegen Mittag erreiche ich schließlich mein Hostel. Angekommen – Eine weitere große Etappe – Südamerika – lag hinter mir! Erschöpft lege ich mich auf mein Bett. Einige Stunden später klingelt mein Telefon. „Wie kommst du voran? Schaffst du es Montagmorgen hier zu sein?“ Vor einigen Tagen hatte mich ein deutscher Segler kontaktiert, er brauchte Hilfe, um sein Boot durch den Panamakanal zu manövrieren. Eigentlich hatte ich erst einmal eine Handvoll Tage in Panama City erholen wollen – in Ruhe ankommen – bevor ich mich jeglichen Bootsthematiken widmete, doch die Gelegenheit durch den Panamakanal zu fahren reizte mich schon sehr. So sage ich schließlich doch zu!

Sonntag 18. Januar 2026

Am späten Vormittag mache ich mich auf den Weg zum Busterminal und fahre mit einem Bus wieder zurück auf die Karibikseite, nach Colon. Von Colon aus trampe ich nach Shelter Bay, einem abgelegenen Yachthafen am Eingang des Panamakanals. Hier wollte ich mich morgen mit Hans, dem deutschen Segler, treffen und zugleich war der Hafen der Ort, von dem ich mir in den nächsten Wochen (oder Monaten) die besten Chancen ausrechnete, ein Boot über den Pazifik zu finden. Die Marina stimmt mich auf den ersten Blick positiv: Kein Zaun, keine Zugangskontrollen, ich kann frei herumlaufen, keiner der Stege ist kameraüberwacht. Es gibt einen Pool, ein Restaurant, einen kleinen Shop, eine Wäscherei, Sanitäranlagen und alles andere, was das Herz begehrt – der Traum eines Bootshitchhikers! Noch etwas macht die Shelter Bay Marina besonders: Sie liegt auf dem Gelände eines ehemaligen US-Militärstützpunktes. So kommt es, dass sich in einem Waldstück, etwa zehn Gehminuten vom Hafen entfernt, alte verlassene Häuser befinden – der perfekte Ort, um hier zu campen! Während ich die leerstehenden Gebäude erkunde, treffe ich auf zwei junge Deutsche, die bereits seit einigen Tagen hier campieren. Cedric und Marcel kommen aus NRW, stellen sich mir als gläubige Christen vor und hatten ihre Reise vor einem Jahr in Kanada gestartet. Nachdem sie durch die USA und ganz Mittelamerika getrampt waren, suchten sie nun nach einem Segelboot, das sie nach Südamerika mitnahm. Offenherzig laden sie mich zum Mittagessen ein, dass sie gerade gekocht hatten: Ungesalzene Nudeln mit Fertig-Tomatensoße – das kenn ich doch irgendwoher! Später setzen wir uns gemeinsam in die Marina und tauschen weiter unsere Geschichten und Erfahrungen aus. Cedric und Marcel sprechen nebenbei alle vorbeilaufenden Segler an, um nach einem Lift Richtung Kolumbien zu fragen. Ich halte mich vorerst noch zurück. Mit meiner Bootssuche wollte ich erst Ende nächster Woche beginnen, nun ging es mir erstmal darum, die Marina zu scouten – doch nach allem, was ich heute gesehen hatte, war ich höchst zuversichtlich gestimmt!

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!